平成28年5月7日、八十八夜を少し過ぎてしまいましたが、まだまだ新芽がたくさん残るお茶畑で

「茶摘みと手もみ茶つくり」講座が、開催されました。

講師はお茶研究家の中尾陽子先生です。

講座実習では、3台の焙炉に和紙を張って使います。2台はガスコンロを使用しますが、1台は昔

ながらの炭を使いました。火おこし係が大活躍です。

茶葉を蒸すために、竹を薪代わりにして、釜で湯を沸かします。竹は木材よりも火力は強いようです。

裏方たちは、受講生のお手伝いに走ります。

今日は9時から講義が雨岳文庫の資料館ではなく、“離れ” でスタートしました。

立派な床の間が設えられてあり、お茶室としても利用されています。北側の廊下横には、江戸時代の造園

最高技術ともいわれる「水琴窟(すいきんくつ)」が作られていて、妙音が楽しめます。

まさに中尾陽子先生のお茶作り講座にぴったりの“離れ”です。

受講生は初めての茶摘み経験で、2Kgを摘みました。

収穫した茶葉の計量後、“蒸し”の工程に移ります。

蒸し時間を標準(40秒/2班担当)と深蒸し(60秒/3班担当)としました。

蒸した茶葉は、急いでゴザに広げて、風を入れて冷やします。

次の作業は、焙炉に乗せて30分くらい両手で持ち上げてはパラパラと落とし、茶葉に風をいれます。

その後、茶葉に粘りが出てきたら一生懸命揉みます。

“釜炒り茶”も実践させていただきました。

蒸す工程はなく、直接熱した釜に茶葉を炒り、ボールにとっては揉んで、また釜で炒る。

3から4回繰り返します。

汗だくとなります。

立派なお茶になりました。

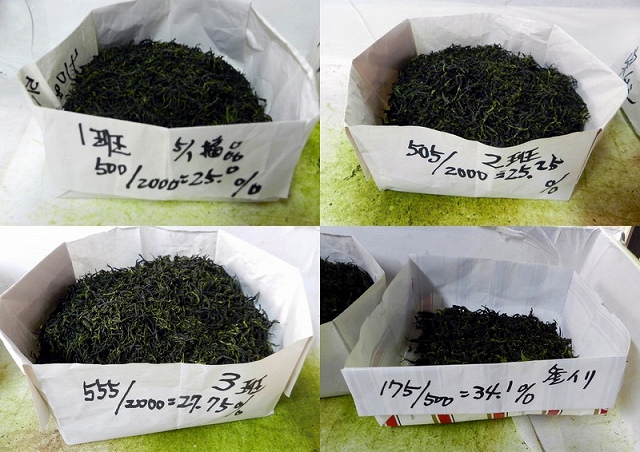

各班の収量です。

『本日の雨岳ランチ』

スペシャルは、お茶の葉の天ぷら

多摩川のシジミ汁、ミツバのお浸し、サツマイモ、かき揚げ、コゴミの天ぷら

受講生、感激の試飲。感動の声があがりました。

お茶作りの感想を中尾陽子先生にそれぞれ語る受講生たち。

受講生10名(欠席3名)

講師・サポーター10名(雨岳文庫)

西富岡の畑サポーター7名

合計27名

続きを隠す<<