平成28年5月1日(日)まさに八十八夜のお茶摘みでした。八十八夜に摘み取られるお茶は、古来より不老長寿の縁起物の新茶として珍重されているそうです。

5月7日(土)の農大カレッジ講座「茶摘みと製茶の体験」の準備でした。

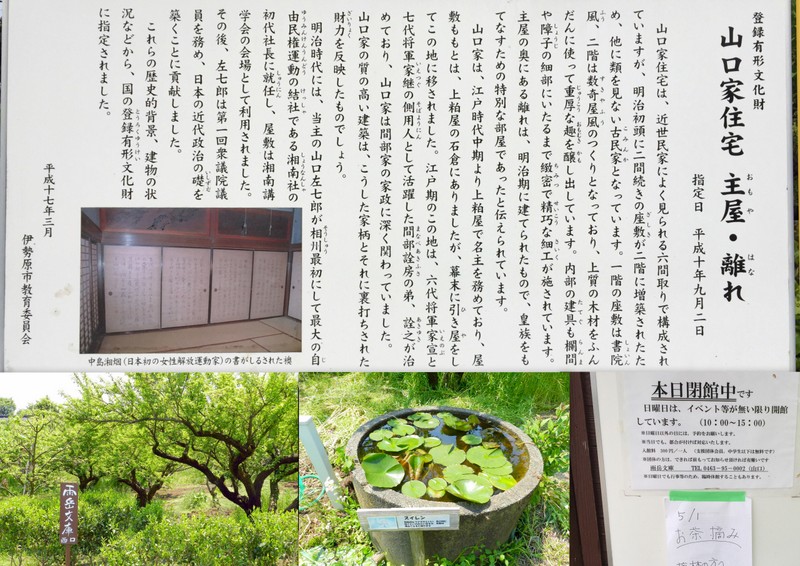

雨岳文庫の茶畑の新緑。梅の木の下に100年近くも植えられて、大切にされています。

講師はお茶の魅力を大いに語る、中尾陽子先生。

お茶の摘み方(1芯2?3葉)

利き手の親指と、人差し指の間に、新芽を1芽ずつ挟んで、人さし指を少し曲げ加減にして、葉の下で折取るように摘む。

片方の手で、揺れないように枝の部分を押さえておきます。摘み残しの無いよう、枝の内側の方も見てみましょう。

木漏れ日の中、予定の4Kgの茶葉を摘みます。

新緑のいい空気の中で笑顔がこぼれます。

腰にぶら下げた籠が、だんだんいっぱいになってきました。

それぞれの籠の茶葉を集めて、計量をします。

茶葉の蒸しの工程です。

昔ながらのかまどで、薪で火をおこします。

火力はプロパンよりもはるかに強いです。

一定量を計量して蒸篭の中に入れておきます。

蒸す時間は蒸気の量等でも異なりますが、一応30秒で、釜の中のお茶の葉を「の」の字を書いてほぐし、

その後5秒程度で終了。

陽子先生、湯気の匂いが違ってくるというポイントを押さえての時間計測です。

蒸しあがった茶葉は、急いでゴザの上に広げて団扇で風を入れて冷やします。

蒸しあげた茶葉は、7日の実習まで、冷凍保存をしておきます。

八十八夜のお茶つくりが楽しみです。

5月の雨岳文庫は、新緑に囲まれ都会の喧騒を忘れさせてくれいます。

「木小屋」も味わい深い造りに生まれ変わっています。

こんな素敵な環境に、日本ミツバチが新たな巣箱に来訪してくれました!

参加者 講師・会員 11名

続きを隠す<<